Geheimnisvolle Wiener Unterwelt!

Führungen durch die Wiener Unterwelt

Es ist endlich soweit, ihr könnt mit dem gemeinnützigen Verein "Unter Wien" in die geheimnisvolle und mystische Wiener Unterwelt abtauchen.

Erfährt jede Menge Wissenswertes über den Wiener Untergrund, und erlebt mit allen Sinnen die Unterwelt von Wien.

Wir haben für euch ein einzigartiges Konzept zusammengestellt, welches die Tour zu einem unvergesslichen Erlebnis macht!

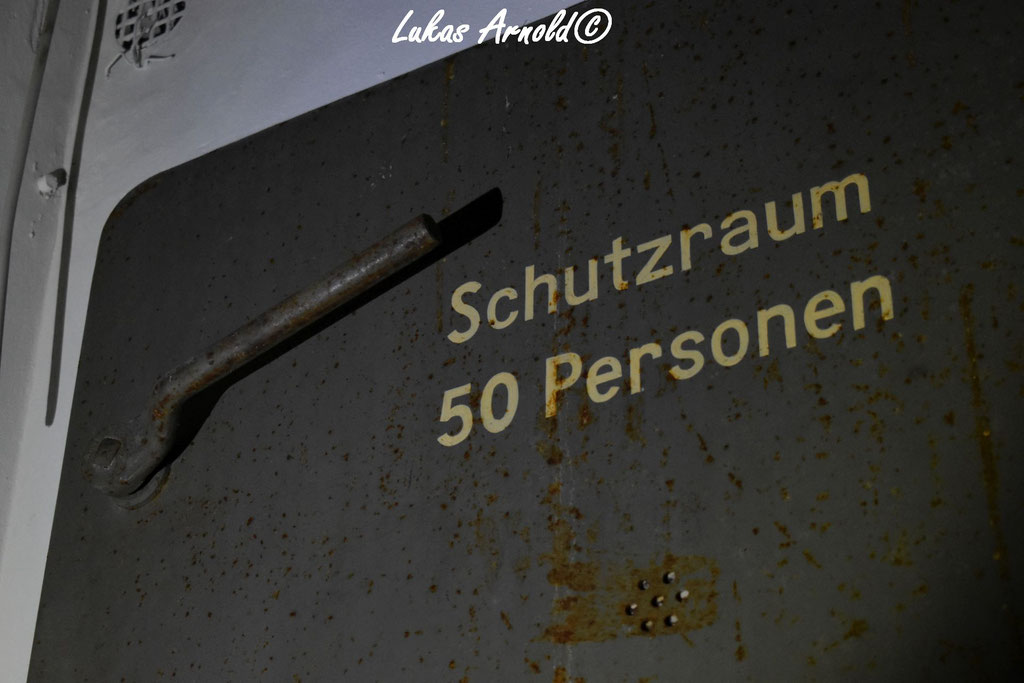

Bei unseren Expeditionen in den Untergrund von Wien entdecken wir Spuren aus der 2000jahre alten Geschichte dieser Stadt. Mitunter tauchen Relikte aus der Römerzeit und dem Mittelalter im Lichtschein unserer Taschenlampen auf. Wir erforschen weiters Grüfte, Katakomben, Bunker, Stollen, Kanäle und verschwiegene Verliese, die im „Bauch“ von Wien verblieben sind. Besonders sind die baulichen Hinterlassenschaften aus der Zeit des Bombenkrieges 1944/45 (wie Luftschutztüren, Mauerdurchbrüche, Ordnungsaufschriften, Notausstiege, phosphoreszierende Leuchtstreifen) in so manchen vergessenen Keller noch zu finden.

Um das facettenreiche Bild der ständig veränderten Stadt zu komplettieren, untersuchen wir auch aufgelassene Kasernen, Bürogebäude und Fabriken, die allesamt zu so genannten „Lost Places“ transformieren. Historische Gebäude aus der Monarchie und aus der Gründerzeit fallen oft ebenso dem Verdrängungs-mechanismus der neuen Zeit zum Opfer. Wir halten oft in letzter Minute - zumindest mit unseren Kameras - das Auslöschen, das Verschwinden, aber auch das Vergessen vergangener Bauzeugnisse fest.

Hier finden Sie faszinierende Bilder aus der Wiener Unterwelt: Von längst vergessenen Brunnen, möglichweise aus der Römerzeit, über Rudimente des mittelalterlichen Wiens bis zu den zahlreichen Relikten des Zweiten Weltkriegs. Sie alle befinden sich oft versteckt im Untergrund und warten darauf entdeckt zu werden.

Besuchen Sie mit uns:

* Vergessene Bierbrauerei Hallen

* Die mysteriöse Virgilkapelle

* römische Ruinen

* mittelalterliche Mauerreste

* diverse Kelleranlagen

* Versorgungsschächte

* Tunnel

* vergessene Luftschutzräume

+ Luftschutznetz "Innere Stadt"

* ehemalige Bunker

* u. a. faszinierende Hinterlassenschaften

Bildergalerie

Das vergessens Lazarett - Eine Zeitkapsel mitten in Wien!!

Uns vom „Forscherteam Wiener Unterwelten“ ist es wichtig, der Leserschaft zusätzliche Informationen zu interessanten Orten mitzugeben, insofern wenn Gebäude, Orte oder Plätze ohnehin in der Literatur schon beschrieben sind. Wir wollen keine sensationshaschenden Beiträge ins Netz stellen, sondern kompetentes und historisch fundiertes Wissen dem interessierten Leser bieten.

Das in Wien im Untergrund noch existierende Reserve-Lazarett aus dem Zweiten Weltkrieg befindet sich unter der Schule Maria Regina in der Hofzeile 18-20 in Döbling. Es wurde in der Fachliteratur (Band 1, der Reihe über NS- und Kriegsspuren in Wien „Begegnungen“ Edition Mokka (Wien 2015), von Marcello La Speranza und in Ausgaben des Döblinger Extrablattes, von Wolfgang Schulz und in dessen Film, Siehe Ausgabe 19, 2018) beschrieben.

Für die interessierten Leser möchten wir hier die wichtigsten Daten dieses unterirdischen Refugiums Revue passieren lassen, da der Ort doch zeithistorische interessant ist. Die dort langsam zerfallenden Stockbetten der einstigen Rettungsstelle, die an den Wänden verbliebenen Email-Leuchttafeln, die verrosteten Lüftungsklappen und die noch kompakte Luftschutztür (Firma Mauser, Köln) sind Zeugnisse einer düsteren Zeit. Die unterirdische Anlage die in Verbindung mit dem daneben liegenden barocken Maria Theresien Schlössl, errichtet 1745, liegt entstand im Zuge der Adaptierung des Gebäudes während des Zweiten Weltkrieges. Schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde in dem Schloss eine Heilanstalt für Nervenkranke eingerichtet. Die Rothschild´sche Stiftung wurde bald zu einem Militärspital umfunktioniert; 1938 der Stadt Wien überantwortet, die es zu einem Spezial-Lazarett erweiterte. Während der NS-Zeit wurde das Anwesen als „Wiener städtische Nervenanstalt Döbling“ mit 132 Betten, darüber hinaus als ein Reserve-Lazarett geführt. Während des drohenden Bombenkrieges wurden schließlich die unterirdischen Räumlichkeiten rund um das Gebäude zu einem luftschutzsicheren Bereich ausgebaut. Dementsprechend wurden der Kellerbereich mit allen nötigen Utensilien und Mobiliar bereichert. Die oben beschriebenen Teile sind noch dort unten „in situ“ zu entdecken. Eine Anmeldung zu einer etwaigen Besichtigung ist notwendig.

Im hinteren anschließenden Teil des Lazarett-Bereiches befinden sich große Hallen, die in die Ursprungzeit des Maria Theresien Schlössels zurückreichen, als die großen Gewölbe als Lagerräume für Weinfässer in Verwendung standen. Zu sehen sind noch die gemauerten Boxen und auch die Fahrrille für den Transport der großen Fässer. Die kursierenden Geschichten, dass von diesem Anwesen die unterirdischen Hallen, durchgehend von Döbling bis in die Stadt führten und möglicherweise für Kutschenfahrten in Verwendung standen, gehören in das Reich der Legenden.

Der "erstaunliche" Mercedes Keller.

Wir haben euch schon einige Orte im Untergrund gezeigt: Von Luftschutzbauten aus dem Zweiten Weltkrieg bis zu gigantischen, unterirdischen Hallen, die schon im 18. Jahrhundert als Lagerräume von Bier und Wein genutzt wurden. Heute nehmen wir euch zu einem weiteren „Lostplace“ mit, wobei dieser eine besondere Rolle im Untergrund einnimmt:

Wir sind zu Gast bei der Familie Ries in Schwechat, welche seit den 1980er Jahren ein Mercedes-Gebraucht-Ersatzteillager besitzt, und seither ständig wächst. Die Firma, welche bereits in der vierten Generation geführt wird, verfügt über 200 Fahrzeuge zum „Ausschlachten“. Auf der unteren Etage des Geländes werden ausschließlich Mercedes Oldtimer „geparkt“. Dadurch, dass heute in der Regeln für Oldtimer keine Teile mehr produziert werden, ist die Firma Ries die erste Anlaufstelle für Nostalgiker und Mercedes Liebhaber!

Gegründet wurde die Firma im Jahre 1938, jedoch nicht als Auto-Werkstatt, sondern als Champignion-Zucht, die in den alten bis zu 10 Meter tiefen Hallen der einstigen Schwechater Bierbrauerei gepflegt wurde. 1999 stellte das Unternehmen komplett auf Gebraucht-Ersatzteillager um, und verfrachtete zunächst 70 Oldtimer in den Untergrund, damit diese vor Wind und Wetter geschützt sind. Im Lauf der Zeit sammelten sich dort unten mehrere Fahrzeuge, die auf eine „Ausschlachtung“ warten.

Schon auf den Weg zu der Abstellhalle begegnen wir einige etwas ausgelaugte „Oldies“, welche die volle Portion „Retro Charme“ vermitteln. Durch einen schmalen Gang gelangen wir in die große Halle, und stehen inmitten der alte „vergessenen“ Mercedes. Die ältesten Modelle stammen aus den 1930er Jahren. Einige stehen etwas ramponiert in Reih und Glied. Wir fühlen uns hier unten wie in einem Museum und bestaunen eine Karosserie nach der anderen. Es sind schöne Fahrzeuge, die in bunten Farben leuchten. Bei allen ist die Motorhaube offen, damit man gleich sieht, welche möglichen Ersatzteile noch vorhanden sind.

Die Temperatur hier unten beträgt konstante 10 Grad; so ist dies an diesem heißen Sommertag eine zusätzliche willkommene Erfrischung.

Wir bedanken uns ganz herzlichst bei der Firma Ries für die Besichtigung dieser einzigartigen Anlage!

Die verborgenen Luftschutzbunker in den Getreidespeicher des Alberner Hafen!

Wer sich mit der Architektur Wiens beschäftigt und nach imposanten Industrieanlagen sucht wird früher oder später die weit sichtbaren historischen Getreidespeicher im Alberner Hafen erblicken, die in ihrer Form an urzeitliche Riesen erinnern. Die imposanten Monumente der Vergangenheit waren die Startpfeiler eines ergeizigen Projekts aus den 1940er Jahren, als mit dem Ausbau des Hafens und der Errichtung der fünf gigantischen Silos nicht nur ein Tor in den geplanten „Wirtschaftsraum Osten“ geschaffen, sondern auch das Autarkiebestreben des „Dritten Reiches“ gesichert werden sollte.

Ein Projekt der „Blut- und Boden Ideologie“

Die gewaltigen Getreidespeicher sind markante Bauwerke wo mehrere Faktoren der nationalsozialistischen Ideologie vereint sind. In der Gestaltung wurden bauliche Elemente des „Heimatstils“ eingepflegt, erkennbar an den hohen sattelförmigen Dächern (sie entsprechen den Vorgaben der reichsweiten Suko-Bauten - nach den Patentinhabern Schulz & Kling, München). In diesen Modellen waren auch die Ideen des „Reichsnährstandes“, der Aufrechterhaltung der Versorgung des „deutschen Volkes“ und damit die Hortung mit lebenswichtigen Getreidevorräten eingepflegt. Diese Bauten entsprechen den Kriterien eines totalitären und chauvinistischen Staates. Auch optisch ist in ihren monumentalen Ausführungen der Stempel des „tausendjährigen Reiches“ zu erkennen. Allein die Größe der Silos ist beeindruckend. Mit einem Fassungsvermögen für 90.000 Kilo Getreide sind sie gewichtige Bauten. Die Nationalsozialisten hatten mit der Metropole und dem Wirtschaftsstandort „Gau Wien“ an der Donau viel vor.

Widerstandsgruppen verhindern die Sprengung 1945

Als sich die Niederlage des „Dritten Reiches“ abzeichnete und die „Rote Armee“ im April 1945 vor den Toren Wiens stand, wollten die zurückziehenden SS-Einheiten, nach dem Prinzip der verbrannten Erde, die Getreidespeicher sprengen und gleichzeitig auch die dortigen noch verbliebenen Lebensmittel vernichten, damit sie „dem Feind“ nicht in die Hände fielen. Beherzte Widerstandgruppen konnten in letzter Minute den zerstörerischen Plan der SS verhindern, sodaß es unmittelbar nach dem Kriegsende zu keiner fatalen Ernährungskrise der Wiener Bevölkerung gekommen ist. Zigtausende Tonnen Mais, Roggen und Erbsen konnten gerettet werden, und auch die Getreidespeicher blieben uns erhalten.

Relikte der Vergangenheit

Fotos: @Lukas Arnold Photography

Der vergessene Luftschutzkeller

Unter der historischen Apotheke!

Jugendstiltoilette am Graben:

Sie wird fast in jedem Reiseführer erwähnt und ist wohl die bekannteste „Toilette“ in Wien, wenn nicht in ganz Österreich: Die Rede ist von der historischen Jugendstiltoilette am Graben.

Unscheinbar führen zwei Abgänge, ein Abgang führt zur Männer-Toilette, der andere zur Damen Toilette, direkt in den Untergrund von Wien.

Unten angekommen, scheint es, als wenn wir in der Vergangenheit gelandet wären. Wir befinden uns in der ersten und ältesten öffentlichen Bedürfnisanstalt der Stadt Wien, welche 1904 erbaut und am 14. März 1905 in Betrieb genommen wurde.

Die Anlage verfügt über 12 Urinale, sowie jeweils 6 Kabinen für Männer und Frauen. Zwischen den beiden Räumlichkeiten liegt ein kleines Kämmerchen für die Wartefrau.

Die verwendeten Toilette-Materialien waren gut sortiert und das Interieur für die damalige Zeit modern ausgestattet. So wurde für die Klobrillen Teakholz verwendet, sowie Eichenholz für die Schiebetüren und Trennwände.

Ein Besuch dieses stillen Örtchen ist auf alle Fälle einen Besuch wert, zumal diese ganz besondere Toiletten-Anlage ebenso wahrlich ein museales Erlebnis bietet.

Text und Fotos: Lukas Arnold

Der kleine Luftschutzstollen in Wien

Im Zuge des sich ausbreitenden Krieges wurde ab 1940 in Wien eine Reihe von Luftschutzanlagen errichtet. Hierbei wurden nicht nur Bunker gebaut, Hauskeller adaptiert, Stollen in den Untergrund getrieben sondern auch - wo es die Geologie erlaubt - bestehende Höhlen ausgebaut bzw. neue bombensichere Unterschlüpfe erschaffen. Vor allem an der Peripherie Wiens, in den Randgemeinden von “Groß Wien“ wurden Stollen- und Felsenkeller luftschutzmässig in den Fels getrieben. Zu erwähnen wäre beispielsweise der Felsenstollen Mitzi-Langer-Wand in Rodaun, jener in Kaltenleutgeben oder der ausbetonierte Stollen in Mödling.

Ein kleiner, aber doch interessanter Felsenstollen offenbarte sich uns im Süden Wiens. Im Innern der Anlage befindet sich eine ziegelgemauerte Wand, die möglicherweise als Splitterschutz- oder Druckwellenbarriere diente? Die in der Felswand verbliebenen Eisens-Halterungen für die Holzbretter der Sitzbänke und die spärlichen Reste der Elektrifizierung an der Decke sind die wenigen Spuren der Nutzung, dass diese Höhle als Luftschutzräume für die hiesige Bevölkerung in Verwendung stand. Ein Teilstück eines Ofenrohres in der devastierten Anlage soll auch erwähnt werden.

Text und Fotos: Lukas Arnold

Unter dem Hotel (2020)

In den Untergrund des bekannten „Hotel Wandl“ - die Geschichte des Hauses begann im Jahre 1843 - konnten wir erfreulicherweise hinabsteigen. Das Hotel befindet sich im Zentrum der Stadt, beim Petersplatz. Wir wollen uns zunächst ganz herzlich bei Herrn Nobert Suchanek, dem Direktor, bedanken, der uns erlaubte, die nahezu unberührten Räume zu besuchen. Bei unserer Tour wurden wir durch den Haustechniker Herr Hassan begleitet, der uns unten angekommen interessante Geschichten erzählte.

Wir passieren die erste Etage des Kellers. Normale Depoträume nicht besonders aufregend. Durch eine unscheinbare Tür geht es weiter in das zweite Kellergeschoß, wo wir sogleich den Mief der Vergangenheit einatmen konnten. Wir schnuppern die unverkennbare leichte, feuchte Luft, die uns in alten Kellergewölben so vertraut ist. Die Wendeltreppe führt hinab in die historische Unterwelt und schon stehen wir in einem Labyrinth von Gängen und vielen kleinen Kellerabteilen. In viele Kammern sind die alten Ziegelwände noch im ursprünglichen Zustand; auf Ihnen haftet der Staub und der Moder. Der Techniker erzählt, dass schon öfter hier unten Filme gedreht wurden. Gelegentlich führt er auch interessierte Gruppen, die sich zu einer Tour durch die unterirdischen Räume anmelden. Doch einmal musste er einen der alten Gänge abmauern, da unerwartet ungebetene Besucher sich einen Einstieg durch einen ehemaligen Verbindungsgang verschafft hatten. Der Keller ist sehr groß. Ursprünglich kreuzten sich hier mehrere Gänge des sogenannten „Luftschutz-Raum-Netz-Innere Stadt“, welches während des Zweiten Weltkrieges speziell in der Innenstadt angelegt worden war. (Siehe hierzu unseren speziellen Eintrag)

Wir inspizieren auch die längeren Gänge die einst zu den unmittelbaren Nachbarhäusern führten. Das Ende der doch rund 15 Meter langen Gänge ist freilich heute durch Ziegelsteine vermauert. Wir wissen, dass diese mustergültigen Verbindungsgänge einst hauptsächlich von Zwangsarbeitern um 1944 errichtet worden waren, da wir diverse Namensaufschriften und Kritzeleien schon in anderen Kellern an so manchen Ziegeln gefunden haben. Hier finden wir auf einem gemauerten Ziegelstein den kaum lesbaren Vermerk „Paris - Wien in W 45“ (wenn wir die Buchstaben richtig deuten?)

Wir kommen in einem Raum in dem Herr Hassan uns die Geschichte einer Zeitzeugin erzählte, die vor ein paar Jahren anreiste und unbedingt diesen Keller aufsuchen wollte, wo sie als kleines Mädchen Zuflucht vor den Bomben suchte. Die betagte Dame, sie stammte aus Schwechat, erzählte, sie sei 1945 bei Verwandten im ersten Bezirk gewesen. Bei Luftalarm begab sie sich, wie auch hunderte andere Personen in die tiefen Keller der Stadt und gelangte auch in die bombensichern Keller des Hotel Wandl. Im April 1945, als die Russen in die Stadt eindrangen, verbrachte sie und weitere Flüchtlinge mehrere Nächte in diesem Kellerasyl. Die Dame lebt heute in der Schweiz, aber Herr Hassan kann sich gut an die Geschichten erinnern, die die Zeitzeugin erzählte. Durch solche Geschichten bekommt eine Expedition in historisch besetzte Keller eine zusätzliche Bedeutung.

Da gibt es noch einen speziellen Raum, wo der Boden doch deutlich höher ist als im übrigen Keller. In diesem gesonderten Kellerabteil sollen im Krieg die Aborte entleert worden sein, denn offensichtlich traute sich damals, als oben die „Schlacht um Wien“ tobte, niemand an die Oberfläche.

Erhaltenes Inventar eines Luftschutzkellers

(2020)

Wer eine Zeitreise machen möchte, um die Geschichte Wiens näher kennenzulernen, der braucht kein Computer-Spiel oder eine Dokumentation ansehen, sondern einfach selbst hinab in die Wiener Unterwelt zu steigen, und schon ist man mittendrin.

Diese Zeitreise beginnt im ersten Kellergeschoss eines Bürogebäudes mit den Worten des Hauswarts: „Hinter dieser Tür geht’s in das zweite Kellergeschoss und so kommt ihr in den alten Luftschutzkeller.“ Brigitte und ich öffneten die unscheinbare Holztür und standen vor einer Wendeltreppe, welche an beiden Seiten mit fluoreszierenden Leuchtstreifen versehen war. Wir wissen, während des Zweiten Weltkrieges wurden an den Wänden vorsorglich ein Streifen aufgetragen, welche im Dunkeln nachleuchten und somit auch bei einem Stromausfall den Keller notbeleuchten sollten.

Unten angekommen, stehen wir auch schon mittendrin im ehemaligen Luftschutzkeller. Besonders beeindruckend sind die alten Holzbänke, welche noch angeschraubt an den Wänden stehen. Wir befinden uns in einem schmalen Gang, wo sich jede Menge kleine Abteile befinden und rechts die Bänke stehen. Die Wände sind auch hier mit Leuchtstreifen versehen. Wir gehen entlang des schmalen Ganges im Schein der Taschenlampe und entdecken nach einigen Metern die Aufschrift „Nur für das Küchenpersonal“ durchgestrichen an der Wand stehen; vis a vis, eine Holztür, an der das Wort „Küchenpersonal“ zu lesen ist. Durch die klaren Anordnungen hatte jeder seinen klar definierten Platz während der Luftangriffe. Wir gehen weiter den Gang entlang und kommen zu einer Tür, daneben ist an der Wand ein Rotes Kreuz gepinselt. Hier durfte wohl der Sanitätsraum gewesen sein. Der Gang neigt sich nach rechts und wir stehen vor einer großen Holztür. Die aus Karton gefertigte Hinweistafel „Mauerdurchbruch“ weisst uns daraufhin, dass sich im Raum der Durchbruch ins Nachbarhaus befindet musste. Der Raum ist auch hier mit zugeschnittenen Holzbänken ausgestattet. Im Raum ist ein Quadrat zu erkennen, welches mit Ziegeln zugemauert ist. Ein typischer Mauerdurchbruch, der im Notfall leicht zu durchstossen wäre. Bei unserer Expedition durch den Keller erblicken wir in einer Nische den Notaussteig des Kellers. Viele Klampfen führten seinerzeit hier, nach oben, ins Freie.

Über den Besuch des gut ausgerüsteten LS-Keller freuten wir uns sehr und bedankten uns bei der Hausverwaltung, die uns diese Zeitreise ermöglichte. (Lukas Arnold)

Im Werksbunker

Alte Post (1010 Wien)

Im Ersten Bezirk lassen sich noch viele Überreste einstiger Luftschutzkeller sowie das gigantische "Luftschutzraumnetz Innere Stadt" entdecken und erforschen.

Erfahren Sie hier mehr über das "Luftschutzraumnetz Innere Stadt" sowie die Kellergewölbe der einstigen Postzentrale, welche sich zurzeit im kompletten Umbau befindet und schon bald in neuem Glanz erstrahlen wird.

Leuchtende Zeugen des Zweiten Weltkrieges

Fast 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges finden sich im Untergrund von Wien noch zahlreiche "Stumme Zeugen". Es finden sich noch einige "Leuchtende Hinweise", die an die damalige Zeit erinnern. In mustergültigen Luftschutzräumen waren Hinweise und Markierungen für die schutzsuchende Bevölkerung an den Wänden angebracht, wie z. B.: "Ruhe bewahren", "Rauchen verboten", "Mauerdurchbruch" und noch viele mehr. Damit im Falle eines etwaigen Luftangriffes und eines daraus resultierenden Stromausfalles die Luftschutzsuchenden in den Kelleräumen keine Panik bekommen, waren viele dieser Markierungen mit Phosphorleucht-Farben gemalt, damit die Hinweise auch im Dunkeln zu sehen waren. (Lukas Arnold)

KONTAKT

Sie sind auch interessiert an der faszinierenden Unterwelt von Wien? Sie kennen selbst spannende Orte im Untergrund und möchten diese gerne mit uns teilen? Dann zögern Sie nicht länger und hinterlassen uns eine Nachricht. Wir freuen uns auf Sie.